Digitalisierungsstrategien für gefährdete Archivbestände

Besuch in einem modernen Archiv mit digitalem Lesesaal

Wer bei einem Archiv an einen weltfernen dunklen Ort voll verstaubter alter

Akten und Bücher denkt, wird sich bei einem Besuch des

Personenstandsarchivs in Brühl (www.archive.nrw.de)

sehr schnell von dieser klischeehaften Erwartung verabschieden. Ein

heller freundlicher Lesesaal erwartet den Besucher in einem

Seitentrakt des kurfürstlichen Schlosses, das in die von der

UESCO geführten Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen wurde.

Bilder:Gisela Fleckenstein

Blick auf den Seitenflügel des kurfürstlichen Schlosses, der den

Lesesaal des Archivs beherbergt.

Blick in den Lesesaal mit Computer- und Mikrofiche- Arbeitsplätzen

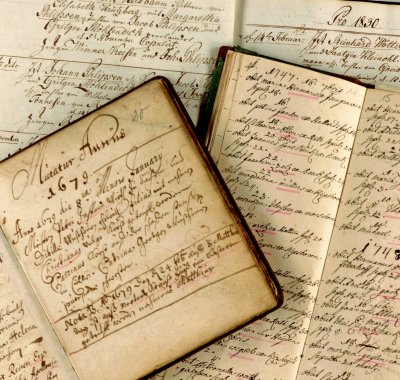

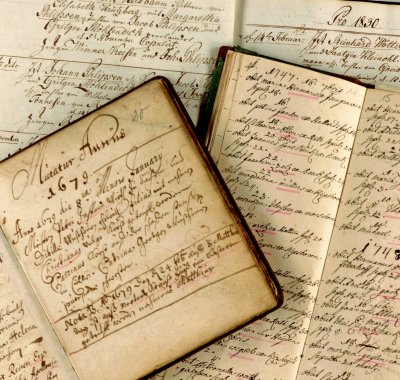

Einige Archivalien zur Ansicht: Kirchenbücher des 17.- 19.

Jahrhunderts (LAV NRW PSA Brühl BA 89 Bachem, BA 101 Baerl, BA 137 Beeck)

Gisela Klein bei der Scanarbeit

Das Personenstandsarchiv Brühl, zwischen Köln und Bonn gelegen,

ist seit Januar 2004 eine Abteilung des damals gegründeten

Landesarchivs Nordrhein-Westfalen. Die räumliche Zuständigkeit

erstreckt sich auf die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln.

Neben zwei zentralen Verwaltungsabteilungen in Düsseldorf und

einem technischen Zentrum in Coerde sind noch weitere Archivstandorte

in Detmold, Düsseldorf und Münster Teil des Landesarchivs.

Besucherzahlen des Personenstandsarchivs Brühl

| Jahr

| Besucherzahlen

| Benutzte Archiveinheiten |

| 2005

| 3.354

| 87.926 |

| 2006

| 3.397

| 87.398 |

| 2007

| 1.613 (Stand 30.06.2007)

| 40.453 (Stand 30.06.2007)

|

Der unkundige Archivbesucher wird sicherlich mit Erstaunen registrieren,

wie viel Technik in dem Lesesaal für die Benutzer bereitsteht.

24 der insgesamt 30 Arbeitsplätze verfügen über eine

EDV-Ausstattung modernsten Standards, an den sechs übrigen

Arbeitsplätzen stehen Mikrofichelesegeräte bereit. Schnell

wird deutlich: Auch Archive sind längst im digitalen Zeitalter

angekommen und bieten den Besuchern den Zugriff auf viele Archivalien

nicht mehr nur auf Mikrofilm oder Mikrofiche an, sondern zunehmend

auch in Form digitaler Bilder. Aus Gründen der Bestandserhaltung

werden originale Unterlagen in Brühl wie auch in vielen anderen

Archiven den forschenden Besuchern ohnehin nur in Sonderfällen vorgelegt.

Dr. Christian Reinicke, Leiter des Archivs, und seine Stellvertreterin

Dr. Gisela Fleckenstein berichten über die letzten technischen

Neuerungen: "Seit Mitte Mai haben wir im Bereich des Landesarchivs

Nordrhein-Westfalen eine Art digitalen Lesesaal verwirklicht. Jeder

Besucher eines Archivstandortes hat über die EDV-Arbeitsplätze

Zugriff auf ein digitales Bildarchiv im Intranet. Dort sind alle

Digitalisate, die bislang in den Abteilungen des Landesarchivs

angefertigt wurden, abrufbar. Für die Bildansicht wurde eigens

in Zusammenarbeit mit dem Technischen Zentrum des Landesarchivs ein

komfortabler Viewer entwickelt, der auch die Funktionen

Seitenspiegelung und Konversion in eine Negativansicht bietet." Die

Resonanz der vielen Nutzer sei bislang überaus positiv.

Das will etwas heißen, denn die Kunden des Brühler Archivs sind

eine kritische Klientel. Da das Archiv seinem Widmungszweck

entsprechend personenstandsbezogene Unterlagen bietet, sind die

Besucher überwiegend Familienforscher. Gerade Genealogen sind

eine Benutzergruppe, die schon sehr frühzeitig ihre Forschungen

mithilfe von Computerprogrammen und Datenbanken verwaltet und

unterstützt hat. Das Internet mit seinen vielen kommerziellen

und nichtkommerziellen Rechercheangeboten und die Benutzung von

Mailinglisten sind in der Mehrzahl selbstverständliche

Kommunikations- und Informationsmedien für Familienforscher.

So hat diese Besuchergruppe wenig Berührungsängste bei der Nutzung

digitaler Daten und gleichzeitig recht hohe Qualitätsansprüche

z. B. hinsichtlich Bildqualitäten, Benutzeroberflächen und Zugriffszeiten.

Woher kommen nun die digitalen Daten für die Besucher? Einen großen

Teil liefert der wichtigste Bestand des Personenstandsarchivs in

Brühl: Es ist die Sammlung von Kirchenbüchern, die sich aus

6493 Archiveinheiten aus den Jahren 1571-1874 zusammensetzt. Diese in

Deutschland einzigartige Sammlung von Kirchenbüchern und die

auch daraus resultierenden hohen Besucherzahlen haben Lokalzeitungen

das Brühler Archiv schon als "Mekka der Ahnenforscher" bezeichnen lassen.

Aus Gründen der Bestandserhaltung sind die oft sehr stark

beschädigten und aufwändig restaurierten Kirchenbücher

schon seit 1999/2000 der täglichen physischen Benutzung

entzogen. Bis in die 90er Jahre waren das gängige

Sicherungsmedium hauptsächlich Mikrofilm und Mikrofiche. Für

die Langzeitsicherung sind diese Medien auch heute noch die erste

Wahl. Für die tägliche Benutzung jedoch sind nun digitale

Bilder zum Standard geworden, da sie einfacher zu handhaben sind und

oftmals eine wesentlich bessere Lesequalität als Filme bieten.

Ende der 90er Jahre wurde in Brühl der digitale Weg beschritten

und es begann ein Sicherungsprojekt mit dem Ziel, 4196 Kirchenbücher,

die zu den ältesten Beständen gehören, durch Farbscans

digital zu sichern und den Nutzern auf diese moderne Art zur Verfügung zu stellen.

Seit Ende 2006 ist für die Scanarbeiten ein Buchscanner der Marke

Bookeye®3 A2 mit Buchwippe und Glasplatte im Einsatz.

Die Vorgaben für die Erstellung der Scans sind seit Beginn des

Projektes konstant geblieben, denn sie haben sich bewährt.

Gescannt werden Einzelseiten in Farbe mit einer Auflösung von

300dpi, im Einzelfall kann die Auflösung auf bis zu 600dpi

heraufgesetzt werden. Zieldatenformat ist jpg. Die erzielte Qualität

ist so überzeugend, dass auch penible Kunden keinen Anlass zur

Kritik finden. Allerdings sind bei den Scanarbeiten auch Profis mit

kritischem Auge am Werk. Gisela Klein und Rainer Soettke, die die

Digitalisierungsarbeiten durchführen, sind selbst ausgebildete

Fotografen, die ehemals in der Fotowerkstatt des Archivs arbeiteten.

Die Fotowerkstatt ist nun digitale Scanwerkstatt.

Die alten Kirchenbücher sind nicht selten in einem stark angegriffenen

Zustand - Zeit, unsachgemäße Aufbewahrung und häufige

Nutzung haben ihre Spuren hinterlassen bis sie schließlich

ihren Weg ins Archiv fanden und konservatorischen Maßnahmen

unterzogen werden konnten.

Tintenfraß, verblassende Schrift, eingerissene und verschmutzte Seiten,

zerbrochene Buchrücken sind die häufigsten Schädigungen.

So ist vorsichtiges aber gleichwohl zügiges Arbeiten geboten,

damit die Bücher so schnell wie möglich wieder in das

klimatisierte Magazin zurückgegeben werden können. Die

Tagesproduktion liegt inzwischen bei 600 Kirchenbuchseiten,

Paginierungsarbeiten, Qualitäts- und Vollständigkeitskontrolle inklusive.

Der Arbeitsablauf am Scangerät wird gesteuert durch die Software

BCS-2®. Mittels dieser werden die Scanaufträge

verwaltet und Bilder können nachbearbeitet werden. Einiges an

Programmierarbeit ist insbesondere in die Anforderungen zur

Seitenverwaltung geflossen. So muss für das Projekt

gewährleistet sein, dass das entstehende jpg nach der Seitenzahl

der gescannten Seite benannt wird.

Natürlich ist das kein Hexenwerk, allerdings weisen Kirchenbücher einige

Eigenwilligkeiten auf, wie z. B. beschriebene Buchdeckel, eingeklebte

Vorblätter mit Verordnungen, nachträglich eingeklebte

Korrekturzettel usw. Dies muss über verschiedene

Hierarchieebenen der Nummerierung abbildbar sein. Neben einigen

anderen Funktionen wie Seitenteilung oder Maskierung gehört es

zum Standard der Software, dass Bilder in einem

Nachbearbeitungsschritt mit erläuternden Kopf- und Fußzeilen

versehen oder auch leicht pdfs und html-Ansichten generiert werden

können. Verbessert wird die Arbeitsergonomie durch ein Scanpad

mit einer tastenbezogenen Programmierung der am häufigsten gebrauchten Funktionen.

Damit die Ablösung des zuvor eingesetzten Scannermodells durch den

Bookeye®3 auch reibungslos verlief, haben die

Mitarbeiter von ImageWare Gisela Klein und Rainer Soettke in einigen

Besuchen geschult. Durch den intensiven fachlichen Austausch, bei dem

letztlich noch Wünsche an die Software formuliert wurden, haben

beide Seiten profitiert. Die Software wurde noch leistungsfähiger

und die Arbeit der beiden Digitalisierungsprofis beschleunigt und erleichtert.

Die Archivmitarbeiter sind mit ihrem noch relativ neuen Arbeitsgerät

sehr zufrieden und trauern dem alten Scanner nicht nach: "Das

Scannen geht einfach schneller, die Qualität ist sehr gut und

einige Softwareneuerungen erleichtern uns die Nacharbeiten" ist das

Fazit von Gisela Klein und Rainer Soettke.

Mittlerweile sind ziemlich genau 50 % des Bestandes digital bearbeitet (Stand Ende

Juni 2007) und ca. 350.000 digitale Kirchenbuchseiten können von

Archivbesuchern eingesehen werden. Doch mit der Bereitstellung der

Bilddaten im Lesesaal für die Nutzer und der Langzeitspeicherung

auf dem Server - natürlich mit Sicherungskopie auf einem

zweiten Server - ließen es die Brühler nicht bewenden.

Seit Ende 2003 werden in arbeitsteiliger Kooperation mit einem eigens

gegründeten Verlag (www.ptverlag.de)

die Kirchenbücher als käufliche CD oder DVD herausgegeben.

Die Digitalisate werden dazu mittels BCS2 mit einer

html-Benutzeroberfläche versehen. Der Käufer kann sich die

Bilder als jpg oder pdf ansehen. Als zusätzliche

Informationsquellen und Erschließungshilfen enthalten die

veröffentlichten Titel Bestandsverzeichnisse und

Inhaltszusammenfassungen der jeweiligen Kirchenbücher.

Die Resonanz ist sehr positiv. Die Käufer sind begeistert von der

Qualität der Digitalisate; insbesondere erfahrene Forscher sind

froh, sich mehr und mehr bei ihren Recherchearbeiten vom Mikrofilm

verabschieden zu können. Denn die meisten Familienforscher

arbeiten am heimischen Schreibtisch, wo i.d.R. kein

Mikrofiche-Lesegerät zur Verfügung steht und

Schwarz-Weiß-Ausdrucke auf der Basis von Mikrofiches bieten oft

eine nur sehr bescheidene Qualität und bereiten dem Benutzer

dadurch Probleme beim Entziffern alter Handschriften. Ein

hochwertiges digitales Farbbild bietet dagegen oft ganz neue

Erkenntnisse bzw. hilft durch die verbesserte Lesbarkeit die eine

oder andere Forschungslücke zu schließen. Die Benutzung

wird auch durch die inhaltliche Erschließung der Kirchenbücher erleichtert.

Die Veröffentlichungsreihe mit Namen Edition Brühl ist

mittlerweile auf 136 Titel angewachsen. Monatlich kommen einige Titel

hinzu. Käufer dieser CDs kennen das Archiv oft von eigenen

Besuchen, haben aber meistens weder räumlich noch zeitlich die

Möglichkeit, das Archiv häufig zu besuchen. Daher wird die

Möglichkeit, eine Forschungshilfe zu erwerben, die ein

unabhängiges Arbeiten vom Archivstandort ermöglicht, sehr geschätzt.

Die Digitalisierungsarbeiten mit dem Bookeye3 für das

Kirchenbuchprojekt werden voraussichtlich noch bis 2012 andauern.

Bislang ist dieses Projekt aufgrund seiner Kontinuität und

seiner stetig wachsenden und qualitativ hochwertigen

Arbeitsergebnisse ein Leuchtturmprojekt in der staatlichen deutschen Archivlandschaft.

Zur Autorin

Astrid Großgarten

ImageWare Components GmbH

Am Hofgarten 20

D-53113 Bonn

E-Mail: grossgarten@ptverlag.de

Blick auf den Seitenflügel des kurfürstlichen Schlosses, der den

Lesesaal des Archivs beherbergt.

Blick auf den Seitenflügel des kurfürstlichen Schlosses, der den

Lesesaal des Archivs beherbergt.

Blick in den Lesesaal mit Computer- und Mikrofiche- Arbeitsplätzen

Blick in den Lesesaal mit Computer- und Mikrofiche- Arbeitsplätzen

Einige Archivalien zur Ansicht: Kirchenbücher des 17.- 19.

Jahrhunderts (LAV NRW PSA Brühl BA 89 Bachem, BA 101 Baerl, BA 137 Beeck)

Einige Archivalien zur Ansicht: Kirchenbücher des 17.- 19.

Jahrhunderts (LAV NRW PSA Brühl BA 89 Bachem, BA 101 Baerl, BA 137 Beeck)

Gisela Klein bei der Scanarbeit

Gisela Klein bei der Scanarbeit